ベースシステム

- Nginx

- MySQL

- WordPress

- Welcart

主な制作項目

- サーバー設置・SSL証明書設定

- CMS設置設定

- イベント動画企画・撮影・編集

- 写真撮影・編集

- 管理画面のUIカスタマイズ

- 加盟店舗による独立した管理画面

- Welcartのカスタマイズ

- クレジットカード決済組み込み

- 簡易SEO

無料の「Adobe Photoshop CS2」を「Windows 10」で使う

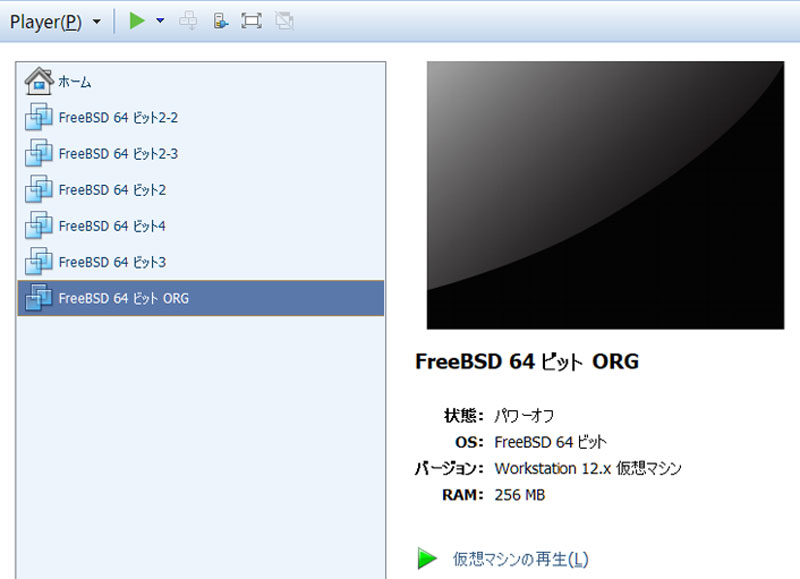

無料の「Adobe Photoshop CS2」を「Windows 10」で使う VMware Workstation Player 仮想マシンの複製【簡単3ステップ】

VMware Workstation Player 仮想マシンの複製【簡単3ステップ】 Adobe CS2の非認証版ダウンロードは公開終了した模様

Adobe CS2の非認証版ダウンロードは公開終了した模様 WordPressの新エディタGutenbergは待ち望んでいたUI

WordPressの新エディタGutenbergは待ち望んでいたUI WordPressテーマXeory Extensionのナビメニューを修整する

WordPressテーマXeory Extensionのナビメニューを修整する WordPressをお名前.comのレンタルサーバーRSプランに引っ越しをする際の注意点

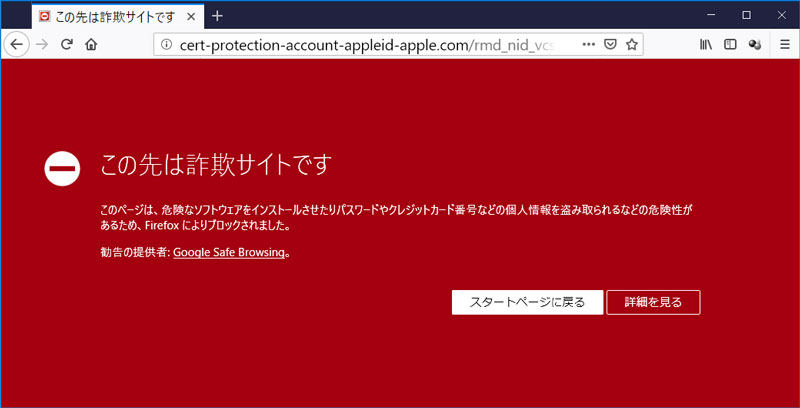

WordPressをお名前.comのレンタルサーバーRSプランに引っ越しをする際の注意点 偽サイトに嵌って防衛手段を検証する

偽サイトに嵌って防衛手段を検証する Windows 10 April 2018(1803)の不具合【前編】

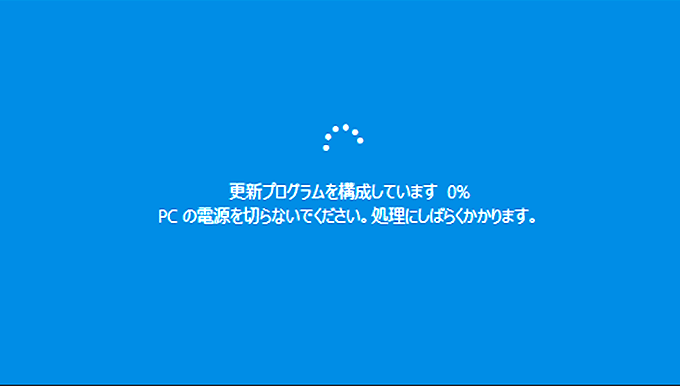

Windows 10 April 2018(1803)の不具合【前編】 ついき来たのか!?Windows 10 バージョン1803安定版。

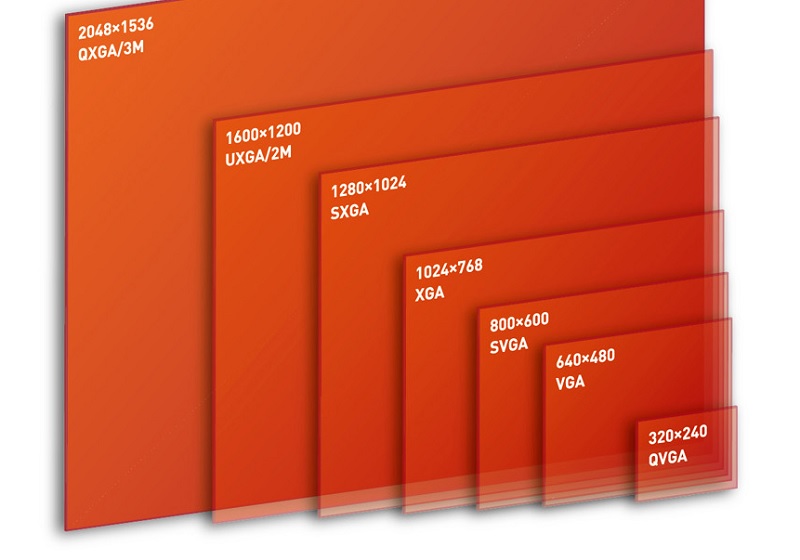

ついき来たのか!?Windows 10 バージョン1803安定版。 最近主流のPC用ディスプレイ解像度は?【過去10年間の推移】

最近主流のPC用ディスプレイ解像度は?【過去10年間の推移】 自社・自宅サーバーをVPSに移行するための有力候補3サービス

自社・自宅サーバーをVPSに移行するための有力候補3サービス

上記のような画像がでてビックリされる方も多いと思います。当サイトでも数日の間、表示されてしまっていました。 パスワード、メッセージ、クレジットカード情報などを不正に取得しようとしている可能性があります。 してません…。 中にはそういったサイトもあると思いますが、SSL証明書を失効してしまっているサイトが大多数です。 常時SSLへの対応 Googleらが推し進めている常時SSL化がかなり浸透してきました。 常時SSL化とは、Webサイト全体をHTTPS化する(暗号化する)ことを言います。 以前は個人情報を送信するフォームを設置したページだけに使われるのが一般的でしたがここ数年で急速に常時SSL化が推し進められ、ブラウザによっては、SSL化されていないページは警告表示されるようにまでなってきました。 SSL化が進んだ背景についての詳細はこちらのサイトに詳しく書いてあります。 IISYSでは2017年よりLet’s Encryptを使った常時SSL試験運用をして参りましたが、証明書更新時にいくつかの問題に遭遇しましたので、レポートしておきます。 【現象】一部のドメインで自動更新が効かず、証明書の期限切れを起こしてしまう。 Webサーバーによるリダイレクト設定 well-knownディレクトリのパーミッション設定 WordPress等CMSを動かしている場合のHTTPステータスコードの問題 上記のような環境下でSSL証明書の更新がうまくいかずに期限切れを起こしてしまい、該当ドメインのサイトを開こうとするとブラウザ警告がでて表示されないという事象がネット上でも多く見受けられました。 該当ドメインの本来のルートディレクトリでは無く、認証専用のディレクトリを用意しておく方法で、多くの運用方法に対応することができます。 /usr/local/www/letsencrypt バーチャルドメイン運用の場合、上記のようなディレクトリを作成しておき、それをwebrootに指定します。 # certbot certonly –webroot -w /usr/local/www/letsencrypt -d DOMAINNAME 証明書が無事に発行されたら、Webサーバーの設定をしておきます。 Nginxの設定例 webroot.conf location ^~ /.well-know […]

WordPressでCSSが反映されないという疑問について、テンプレートLightningを例にWEB制作現場で実際に行っているデベロッパーツールの活用方法をご紹介します。

紺屋の白袴とでもいいましょうか、いろいろと問題の多いOneToneというWordPressテーマを当コンテンツでは使用しています。 一般的なサイトでの使用はおすすめしません。 私がOneToneを選んだ主な理由 このテーマを使う以前は、ホームページ全面にFlashを多用したコンテンツとなっていて、早急な改善の必要性に迫られていた。 海外のWordPressテーマサイトで上位にランキングされていた。 OneToneのインパクトが強く一目惚れしてしまった。 SEOで検索結果上位を狙う気はあまりなかった。 コンテンツ移行に(サーバー移行も含めて)1時間程度しか掛けたくなかった。 また自社サイトでしかできない、お客様には提案できないような(爆弾を抱えた)テーマを試してみたかったという部分も大きいです。 悪い点 独自に作りこまれているためカスタマイズがしにくい。 プラグインも必要となり、ページ読み込み速度が遅い。 ランディングページ向きに設計されていて、WordPressのページという概念がほとんどない。 タグが微妙(h2タグがフッタータイトル等)でSEOに弱い。 英文フォント仕様なので、スタイルシートの変更が結構必要。 トップ動画等に一部不具合あり。 良い点 見た目のカッコよさ。 基本的に1カラムのレスポンシブなので、PCとスマホで同じイメージを提供できる。 jQuery盛りだくさんで、昔ホームページビルダーで「アニメーションgifで画像が動く」「音楽が流れる」というコンテンツを好んで作られていた方には受けが良いかもしれません。 時代に逆行している感は否めませんが、もうしばらくOneToneを少しずつカスタマイズして使ってみようと思います。 まずはフッター周りですね。 「関連サービス」 「リリース」 「障害情報」 で検索エンジンに働きかけても意味ないですし。

最近すっかりWordPressから離れていたんですが、良くも悪くも情報量が豊富ですね。 WordPressは10年以上前(WordPress MEの頃)からいじってますが、どんどん複雑化してきて最近はhome.phpやらfront-page.phpやらindex.phpやらと、テンプレート構造を理解するのさえ大変です。 時間があったので何年か前に構築したサイトを手直ししていたところ、トップページのページネーションが効かなくなってしまいました。 100個近いカスタムフィールド・300超えのカテゴリ・function長すぎなコンテンツで、どのタイミングで表示されなくなったのか不明なまま、ネット上の情報を頼りにあれこれ試して半日が過ぎ、ようやく解決しました。 固定ページ用WP-PageNavi対策コード function.php function pagenavi_home($wp_query) { if (!is_admin() && $wp_query->is_main_query() && $wp_query->is_home()) { $wp_query->set(‘cat’, 5); $wp_query->set(‘post_type’, ‘iisys’); $wp_query->set(‘posts_per_page’, 12); } } add_action(‘pre_get_posts’, ‘pagenavi_home’); 3行目のcatはカテゴリーID5を指しています。不要であれば行ごと削除。 4行目のpost_typeはカスタム投稿タイプを指定。iisysは一例で、通常の投稿であればpostになります。 両方を指定したい場合には配列にします。 $wp_query->set(‘post_type’, array(‘post’, ‘iisys’)); 5行目のposts_per_pageは表示件数。記事数よりも多い数にするとページネーションは表示されません。 上記を書いたうえで、該当テンプレート(私の場合はindex.php)のquery_posts等を消してください。 以下は私の環境では効果ありませんでした。 管理画面の表示設定にある「1ページに表示する最大投稿数」を1件にする pa […]

HTML5・CSS3に対応しているLeafletという地図表示スクリプトがヌルヌルと動いていい感じです。 これを使ったLeaflet-MapというWordPress用のプラグインがあり、喜んで使ってみたのですが、場所を登録するのに少し手間がかかります。 一つのマップに一つのマーカーを表示するのに特化した、LatLng(経度緯度)を意識しないでもいいGUIタイプのプラグインWP Leaflet Mapperを作りましたので、良かったらお使いください。 地図タイルはOpenStreetMapまたは地理院地図に対応しています。 readmeに書き忘れてしまいましたが、マップ表示のショートコードは[lmap]で表示されます。(エルマップです。アイマップやイチマップではありません) WP Leaflet Mapperのダウンロード 必須leaflet-mapper.zip(WordPress用MAP登録プラグイン) Download WordPress公式サイト 当サイト ※WordPress公式サイトからのダウンロードをおすすめします。(名称を変更等、新しいバージョンになっています) Leaflet-Mapperのインストール方法 普通のプラグインと同じですが、まだWordPress.orgには登録されていませんので、zipアーカイブをダウンロード・解凍したものをFTP等でアップロードしてください。 【2019.05.01追記】令和初日にWordPress公式プラグインとして登録されました。その際leafletから始まる名前はNGということで、正式名称がwp-leaflet-mapperとなりました。 上記よりleaflet-mapper.zip(またはwp-leaflet-mapper.zip)をダウンロードする パソコンで解凍する /wp-content/pluginsディレクトリにleaflet-mapperフォルダをアップロードする WordPressの管理画面からプラグインを有効にする WP Leaflet Mapperの使い方 必要に応じて「設定」-「Leaflet-Mapper」から初期設定をする 各投稿ページ下段にマップが表示されているので、マウスをドラッグして位置を合わせ、ホイールでズーム倍率をいい感じにする ショートコード[lmap]をマップを表示した […]

2018-05 x64 ベース システム用 Windows 10 Version 1803 の累積更新プログラム (KB4100403) Windows Updateカタログ 飛びつこうと思ったんですが、先週のトラブルが嘘のように、サウンドドライバの更新をして以来とても安定していまして。(詳しくはこちらの記事の下のほうをご覧ください) 「魔の1週間よ再び」ってなりたくないしな~。 今回の更新ですが、Microsoft気合入れてきてますね。 ビルド17134.81(0.80も上がった~) 430MBってサービスパックレベルですね。 しかし、今回ばかりは人柱お願いします。 m(__)m まあ、週が明けたらやってみますね。 追記:その後KB4100403インストールして動作検証しました。

ConoHa VPSでサーバーOSにFreeBSDを使っている場合のパーティション拡張方法です。

フレッツ光用のプロバイダ申し込みは、気を付けないと二重に申し込みをしてしまい、2年間無駄な支払いが発生してしまう。特典も思っているものと違う場合が多い。

ConoHa VPSが2020年1月29日からSSD容量と料金が改訂されましたが、放っておいても既存のサーバーには適用されません。 適用させるには以下の手順が必要になります。 旧サーバー停止 ※自動バックアップを設定している場合には不要 旧サーバーのイメージ保存 ※自動バックアップを設定している場合には不要 新サーバー追加(保存イメージから) 旧サーバー削除 これで新契約の内容となります。 料金が重複してしまうのではと思い、問い合わせをしてみたところ以下のような回答をいただきました。 ConoHaのサービスについては1時間毎の課金となりますので 料金についてはご任意のタイミングで削除し1時間後に新たに サーバーを追加することで料金の重複は発生しないものとなります。 1時間毎の課金ですが、上限を超えると固定(1か月料金)となるため、その場合は「旧サーバーの1か月分+新サーバーの時間課金」になると思われます。 新サーバー追加後すぐに旧サーバーを削除すれば、多くても5日分増える程度ですね。 契約自体は上記で移行されますが、SSD容量が50G → 100Gになったとしても、パーティション操作等をしなければ意味がありません。 また、IPアドレスが変更になるためネームサーバーのIPアドレス変更も必要になります。 FreeBSDのパーティション拡張については下記の記事をご参照ください。 https://www.ii-sys.jp/notes/2211

Apache 2.4でバーチャルホスト設定をすると403 Forbinddedが表示される原因はディレクティブを見直してみましょう。実際に運用していくうえでディレクティブに毎回記述しないで良いための設定方法。

Windows 10 May 2019 Update(バージョン 1903、19H1)がリリースされて1ヶ月程が経ちました。 Windowsの大型アップデートでは毎回トラブルに見舞われるのですが、今回は個人的には良いOSだと思っています。 Windows 10 April 2018(1803)の時には不具合が多く、ディスクドライブを疑いSSDを買い替えてしまいました。 今回は、数台の予備パソコンで試してみて特に不具合が無かったので、先日メインマシンも手動で導入しました。 以下はあくまでも個人的な感想です。 Windows Updateが軽くなった印象です。 全体的な動作がOSインストール直後のパソコンといった感じでキビキビしています。 Windows 10 1903(19H1)へのアップデート方法 Windows 10 May 2019 Update(バージョン 1903、19H1)は、まだ自動配信はされていないようです。 2019年6月上旬からWindows Updateの手動確認で更新ができるようになりましたが、Microsoft Windows 10のダウンロードからもダウンロードできます。 Windows 10 1903は不具合も多数ある模様 以下、Impress Watchさんの情報です。 調査中の問題 ディスプレイの明るさを調整できない “Dolby Atmos”ヘッドフォンおよびホームシアターでオーディオが機能しない ユーザープロファイルディレクトリに表示されるフォルダーとドキュメントが重複する 緩和策のある問題 外付けUSBデバイスまたはメモリカードを接続してアップデートしようとするとエラーが発生する Bluetoothデバイスを検出もしくは接続できない 夜間モードが適用されない 「Intel Display Audio」がバッテリーを過剰に消費する 「カメラ」アプリが起動できない Wi-Fi接続が断続的に失われる AMD RAIDドライバーの非互換性問題 D3Dアプリケーションおよびゲームが回転ディスプレイで全画面モードに入らない 古いバージョンの「BattlEye」アンチチートソフトとの非互換性問題 Windows 10 1903の目玉「Sandbox」 目玉と言われているサンドボックスですが、以前Hyper-Vを試した際にホストの設定をあれこ […]

大分県豊後高田市の小中学生に、1人1台導入されるタブレットについて概要を独自にまとめました。

PL-US56KというUSB接続のアナログモデムを以前使っていましたが、何年か前にWindowsのバージョンアップをした頃から使えなくなっていました。 ここ数年はFAXの必要性が無く、届くものといえばDMばかりでしたので放置していましたが、どうしてもFAXを送る必要に迫られFAX再稼働しました。 PL-US56KはPLANEX製のかなり古いものですが、Windows10のドライバが入手できます。 PLANEXのルーターは、不安定であったり初期不良が多かったりと散々苦労した思いがあり、今回も問題の切り分けに悩みましたが、今回は機器の問題では無さそうでした。(余談ですが家庭用ルーターならNECを、業務用ならYAMAHAをお薦めしています。エンジニアいればCiscoも有りですが。) 今回、パソコン・PL-US56K(USBに接続できるアナログモデム)・電話回線等の物理的な接続は完了しているという前提です。 ちなみに私の環境では、以下のようになっています。 【パソコン】 ┃ ┃USB ┃ 【アナログモデム(PL-US56K )】 ┃ ┃モジュラーケーブル ┃ 【VoIP】 ┃ PLANEXのサイトからドライバのダウンロードをしてインストールします。 デバイスマネージャーを開き、モデムに「PL-US56K USB Modem」が追加されているのを確認し、それを右クリックでプロパティを開きます。 「モデム」タブのダイヤルの管理、『発信音を待ってからダイヤルする』のチェックを外します。 上記の手順で送信できるようになりましたが、目的の宛先にはエラーとなったため、同じく「モデム」タブにある『ポートの最高速度』を9600まで下げたらエラーは無くなりました。 FAXソフトはWindows標準のものを使いました。スタートボタン隣にある検索に「FAX」と入れると「Windows FAXとスキャン」が出てきます。 テストとして自分の携帯電話にダイヤルしてみると懐かしいアナログモデムの音を楽しめます。(1200ボー程だった記憶が…) また、本来はEPSON製品向けのサービスだと思うのですがファクステスト用専用番号も便利に使わさせていただきました。

プロバイダから支給されているメールアドレスはほとんど使っていないのですが、OCNから【再度のご案内】【重要】と、えげつないメールが来ていたので目を通してみると、本当に重要な内容でした。 OCNではセキュリティ強化のため、 2019年10月1日以降順次、OCNメールをメールソフトでご利用いただく際、推奨設定以外では送受信(POP/SMTP)できないように変更いたします。 最近では受信メールにPOPを使う人は少ないのかもしれませんが、私はPOP派で、50以上のメールアカウント全てをPOPで設定しています。 自サーバにおいては何年か前にサブミッションポートの運用に切り替えましたが、OCNのメール設定は放置したままでした。 メールクライアントは以下のような理由からBecky!をいまだに使っています。 動作が軽快 複数アカウントの管理がしやすい データのインポート・エクスポート・バックアップが簡単で確実 過去にパソコンを入れ替えるたびにデータを引き継いできたため、受信箱には1999年のメールもいまだに残っています。 POPでの受信に加えてBecky!を使っている人となると限られてくるため、OCNの公式サイトはもとよりネット上を調べてもなかなか情報を得られませんでした。 2019年10月以降もBecky! Internet MailでOCNのメールをPOP・SMTPで送受信するポイントをまとめておきます。 この記事の対象となる方 OCNのメールをPOP・SMTPで使用されている方 メールクライアントにBecky!を使用されている方 OCNのPOP・SMTPメール設定をBecky!にする方法 OCN公式サイトによりますと、POP・SMTPの設定は以下のようにする必要があるそうです。 受信メールサーバー(POP3) pop.ocn.ne.jp と入力 ポート番号 995 と入力 SSL 使用する ユーザー名 メールアドレスをすべて入力 送信メールサーバー(SMTP) smtp.ocn.ne.jp と入力 ポート番号 465 と入力 SSL 使用する 認証 使用する ユーザー名 メールアドレスをすべて入力 Becky!「メールボックスの設定」を表示します 複数のメールアカウントを設定している場合には、該当のプロファイルを選択します。 Becky!基本設定の変更箇所 POP3サーバー […]

Webコンテンツをシルバーファーストで Web制作において「パソコンで表示する文字サイズはvwを使ってmax-widthは1920pxまで対応するべき」という話。 最近は年配の方でも自宅でネットを楽しんでいますが、小さい文字が読みにくいためブラウザを最大化にしている姿をよく見かけます。 残念なことに、有名どころを含めてほぼすべてのサイトで文字は大きくならずに、左右の空白が増えるのみ。 「Ctrlを押しながらマウスホイールで拡大」すれば大抵のブラウザでは拡大されますが、そんな技を使っている一般高齢者を見たことがありません。 パソコンのディスプレイサイズは昔と比べて大きくなりましたが、それと共にディスプレイの高精細化も進んできたため、「目が悪くなってきたから大きなディスプレイを買うかのう」は期待を裏切られる結果となってしまいます。 一般的にWeb制作の現場では、幅1920px以上で見る人向けに作ってしまうと、小さいディスプレイ(解像度の低い)を使っている人や、ブラウザを最大化しないで使用している人には表示がはみでてしまうため、幅1000~1200pxで見た時に最適になるように制作されています。 少し前まではタブレットやスマホはこれよりも画素数が少ないものが多かったため、レスポンシブデザインという表示サイズによって可変のデザインが主流になりました。 しかし可変とは言っても通常はモバイル対応がメインです。画素数の大きい端末での全画面表示は基本的にあまり考慮されず、大きすぎる端末から見た場合にデザインが崩れるのを嫌がり、上述のように幅1000~1200pxを超えた場合は、それ以上には広がらずに左右の余白だけが広がるというのが現状です。 高齢化時代のWebスタンダートに max-width は最低でも1920px、4Kが主流になることを考えると4000px程度までは欲しいです。 メニューやヘッダ・フッタ等以外のコンテンツ部分のフォントサイズは、vwで指定。 これでサイトを作ってみたところ閲覧が非常に楽でした。 椅子にふんぞり返ったままでも、ブラウザを最大化すれば楽に文字が読めます。 あいにく当サイトはまだ着手できていませんので下記サイトをご覧ください。 ブラウザを最大化もしくは幅を広げると、デザインが崩れない範囲で文字も大きくなります。 現在主流のディスプレイ解像度を考慮して […]