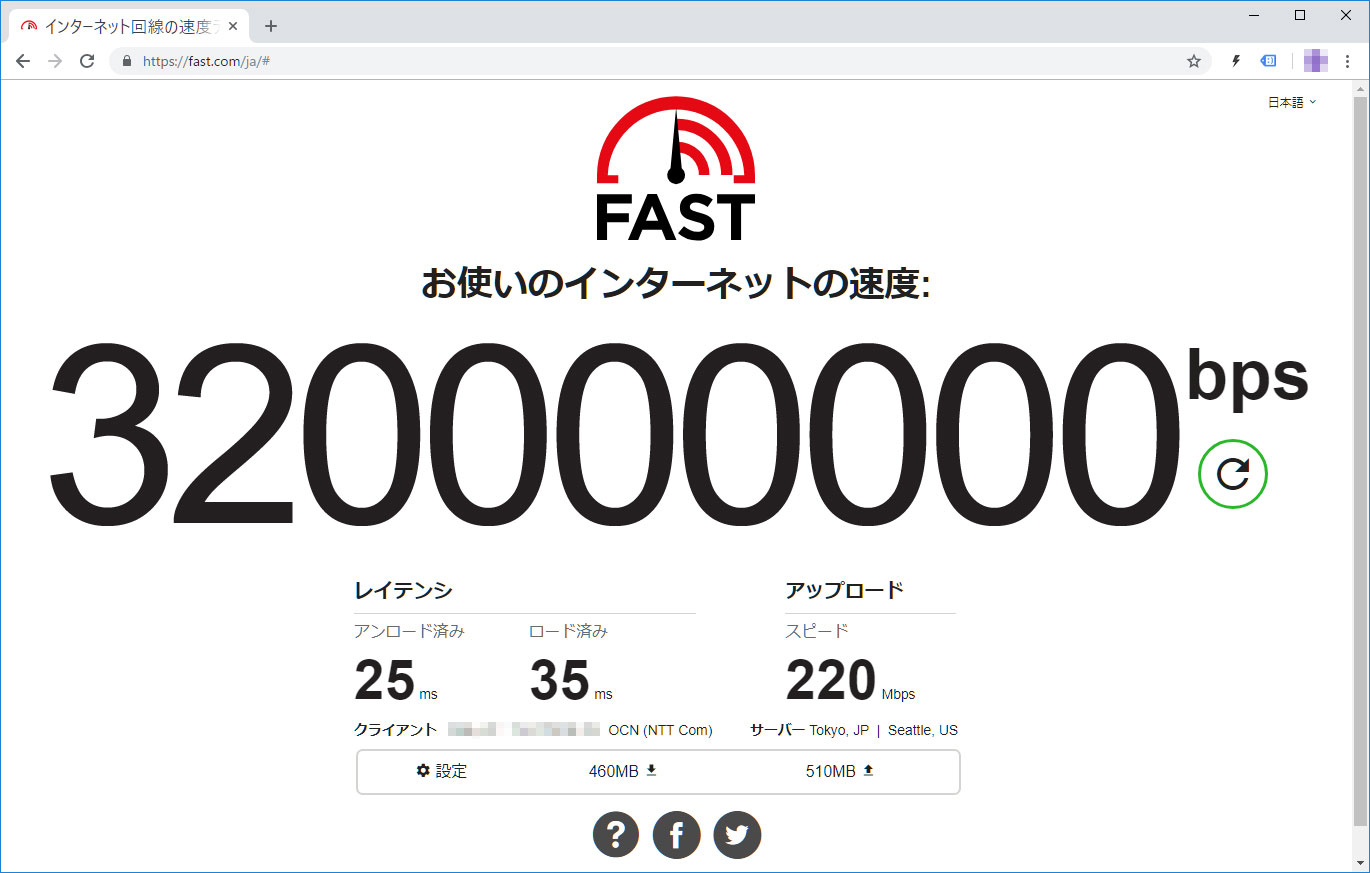

NTTのフレッツ光プレミアムが2019年1月末で終わるという事で、トラブルの出尽くしたであろうギリギリで切り替え工事をしてもらいました。 「ハイスピード」と「ハイスピード隼」が選べましたが、工事に何倍も時間のかかる「ハイ […]

ルータ

記事検索

ICT実践記事

- WordPressの引越しプラグイン『Duplicator』の正しい使い方

WordPressを使い慣れていて、ドメイン変更等も手動でsql置換して~とやった事がある方が「今回は楽にやってみたい」と、ナメてかかると意外とハマります。 ドキュメント読めば書いてあるんでしょうが、甘く見ているだけに慣れ親しんだ日本語ページをGoogleで探して斜め読みして取り掛かるものですからなおさら。 移転先サーバーにはWordPressをインストールしない。 これ重要です。 多くのサイトで「WordPressをインストールしておく」と書いてありますが、zipが解凍できなかったり、パーミッションの問題が発生したりと問題を引き起こします。 私もエラーが発生したので、サーバーコンソールでunzipのパス確認したり、installer.phpの該当部分を眺めてみたりしましたが、ディレクトリを削除するだけでOKでした。 新しいサーバーに設置するのは旧サーバーからダウンロードした2つだけ。 installer.php 20180000_XXXXXXX_archive.zip これだけの記事なんですけど、少し寂しいので他のポイントも挙げておきます。 installer.phpにアクセスする前にドキュメントルート(public_html等)を一旦707等にしておき、終わったら戻す。 nginxでキャッシュを使っている場合には止めておかないとハマる。 正常に動作することが確認できたらアップロードした2つ以外にも消しておいたほうが良さそうなファイル。 20180000_XXXXXXX_archive.zip installer.php database.sql installer-backup.php web.config installer-data.sql .htaccess (旧サイトで使用していた場合を除く) installer-log.txt Contact Form 7等でGoogleのreCAPTCHAを使っている場合などは「サイト所有者のエラー:サイトキーのドメインが無効です」と表示されていると思うので申請を忘れずに。 旧サイトへの301リダイレクト設定。

- 常時SSL証明書の更新エラー対処法

上記のような画像がでてビックリされる方も多いと思います。当サイトでも数日の間、表示されてしまっていました。 パスワード、メッセージ、クレジットカード情報などを不正に取得しようとしている可能性があります。 してません…。 中にはそういったサイトもあると思いますが、SSL証明書を失効してしまっているサイトが大多数です。 常時SSLへの対応 Googleらが推し進めている常時SSL化がかなり浸透してきました。 常時SSL化とは、Webサイト全体をHTTPS化する(暗号化する)ことを言います。 以前は個人情報を送信するフォームを設置したページだけに使われるのが一般的でしたがここ数年で急速に常時SSL化が推し進められ、ブラウザによっては、SSL化されていないページは警告表示されるようにまでなってきました。 SSL化が進んだ背景についての詳細はこちらのサイトに詳しく書いてあります。 IISYSでは2017年よりLet’s Encryptを使った常時SSL試験運用をして参りましたが、証明書更新時にいくつかの問題に遭遇しましたので、レポートしておきます。 【現象】一部のドメインで自動更新が効かず、証明書の期限切れを起こしてしまう。 Webサーバーによるリダイレクト設定 well-knownディレクトリのパーミッション設定 WordPress等CMSを動かしている場合のHTTPステータスコードの問題 上記のような環境下でSSL証明書の更新がうまくいかずに期限切れを起こしてしまい、該当ドメインのサイトを開こうとするとブラウザ警告がでて表示されないという事象がネット上でも多く見受けられました。 該当ドメインの本来のルートディレクトリでは無く、認証専用のディレクトリを用意しておく方法で、多くの運用方法に対応することができます。 /usr/local/www/letsencrypt バーチャルドメイン運用の場合、上記のようなディレクトリを作成しておき、それをwebrootに指定します。 # certbot certonly –webroot -w /usr/local/www/letsencrypt -d DOMAINNAME 証明書が無事に発行されたら、Webサーバーの設定をしておきます。 Nginxの設定例 webroot.conf location ^~ /.well-know […]

- 最近主流のPC用ディスプレイ解像度は?【過去10年間の推移】

Webコンテンツの適正画像サイズをディスプレイ解像度の利用者統計データを元に検証します。 ホームページに載せる適正画像サイズをデータで検証という記事から11年も経ってしまいましたので2018年版を載せました。 (StatCounterによる統計データを元にしています。) 2018年版が確定したのでデータおよびグラフを修正しました。 2019年版も(確定版ではありませんが)掲載しました。 Webコンテンツに使用する画像サイズ結論 掲載データが多くなってしまいましたので、結論を先に書いておきます。 パソコンのモニター幅いっぱいの可変サイズの画像(ヘッダ等)を想定するのであれば、(w)2,000ピクセルは必要。これくらいあれば(w)2,560ピクセルで表示したとしても耐えられるクオリティ。10年前に比べると回線環境は良くなったとはいえ、画像サイズが大きくなれば読み込みに時間がかかり、またスマホユーザーに無駄なデータ通信量を消費させてしまう。 記事に添える画像は300~800ピクセル程度のサムネイルを表示して、高解像度が必要であれば元画像にリンクを張る。 レスポンシブデザインの場合、表示サイズと同等にリサイズされた画像が表示される工夫が必要。(CSSにwidthを書いても元画像が同じであればデータ量は変わらず、w320のスマホユーザーにw2,000の画像を送り付けるという事態に。) jQueryで端末サイズに応じて読み込む画像を振り分けるのが今のところ良さげ。 下記のようなメディアクエリーを書いても読み込む画像が増えるだけで逆効果。 <img class=”w1920″ src=”../img_1920.png” /> <img class=”w480″ src=”../img_480.png” /> .w1920 { display: block !important; } .w480 { display: none !important; } @media only screen and (max-width: 480px) { .w1920 { display: none !important; } .w480 { display: block !important; } } 2018年ディスプレイ解像度利用者率Best10(世界) 1366 […]

- 3分でメールサーバー環境(qmail+VPopMail+SMTP AUTH他)を構築【for FreeBSD】

全自動「3分」で実用的なバーチャルドメイン対応のメールサーバーを構築できるQMAIL2020を配布しています。cdb+tcpserver+qmail+SMTP AUTH+VPopMailと諸々のパッチ自動化 for FreeBSD

- Windows10でFAXを送信

PL-US56KというUSB接続のアナログモデムを以前使っていましたが、何年か前にWindowsのバージョンアップをした頃から使えなくなっていました。 ここ数年はFAXの必要性が無く、届くものといえばDMばかりでしたので放置していましたが、どうしてもFAXを送る必要に迫られFAX再稼働しました。 PL-US56KはPLANEX製のかなり古いものですが、Windows10のドライバが入手できます。 PLANEXのルーターは、不安定であったり初期不良が多かったりと散々苦労した思いがあり、今回も問題の切り分けに悩みましたが、今回は機器の問題では無さそうでした。(余談ですが家庭用ルーターならNECを、業務用ならYAMAHAをお薦めしています。エンジニアいればCiscoも有りですが。) 今回、パソコン・PL-US56K(USBに接続できるアナログモデム)・電話回線等の物理的な接続は完了しているという前提です。 ちなみに私の環境では、以下のようになっています。 【パソコン】 ┃ ┃USB ┃ 【アナログモデム(PL-US56K )】 ┃ ┃モジュラーケーブル ┃ 【VoIP】 ┃ PLANEXのサイトからドライバのダウンロードをしてインストールします。 デバイスマネージャーを開き、モデムに「PL-US56K USB Modem」が追加されているのを確認し、それを右クリックでプロパティを開きます。 「モデム」タブのダイヤルの管理、『発信音を待ってからダイヤルする』のチェックを外します。 上記の手順で送信できるようになりましたが、目的の宛先にはエラーとなったため、同じく「モデム」タブにある『ポートの最高速度』を9600まで下げたらエラーは無くなりました。 FAXソフトはWindows標準のものを使いました。スタートボタン隣にある検索に「FAX」と入れると「Windows FAXとスキャン」が出てきます。 テストとして自分の携帯電話にダイヤルしてみると懐かしいアナログモデムの音を楽しめます。(1200ボー程だった記憶が…) また、本来はEPSON製品向けのサービスだと思うのですがファクステスト用専用番号も便利に使わさせていただきました。

- 学校で使うiPadのバッテリー持ちが悪い

小中学校のiPadやChromebookでバッテリー持ちが悪い端末をモバイルバッテリーを使って延命させる、GIGAスクールサポーターの実体験。

- バッファローLinkStationの管理画面が重い

BuffaloのLinkStationというネットワーク対応の外付けHDDを使っていますが、管理画面が何をするにも異常に遅くて、他の方も書かれていましたが設定するのが億劫になります。 ファームウェアの更新やメディアサーバーをオフにしてみたりしましたが解決しなかったのですが、原因がわかりました。 Buffalo LinkStation 管理画面の動作を速くする方法 Internet Explorerで管理画面にアクセスすると、実用レベルの遅さになりました。 それまではGoogle Chromeを使っていたのですが、メニュー項目をクリックするたびに5秒~10秒、ひどいときにはそのまま処理が返ってこないという状況でした。 ひょっとしてと思いIEからアクセスしてみたところ、画面遷移に1~3秒程と(じゅうぶんに遅いですが)設定するには実用的なレベルになりました。

- Adobe CS2の非認証版ダウンロードは公開終了した模様

2013年から提供されていたAdobeのPhotoshop Illustrator Premiereなどの CS2製品公開ダウンロードは事実上終了したようです。 CS2のリリースが2005年4月ですから、今も使っている方もそれほど多くは無いと思いますが「当時CS2を購入して、最近インストールし直した(サポート対象OSに)けど認証に失敗する」という方は、Adobeヘルプセンター経由で連絡を入れると対応してくれるようです。 https://www.ii-sys.jp/notes/1900 ちなみにPhotoshop CS2はWindows 10では動作保証対象外ですが、問題なく動作はしました。 https://www.ii-sys.jp/notes/1040

- 偽サイトに嵌って防衛手段を検証する

公開しているメールアドレスは、最近トレンドなフィッシングメールをピックアップで紹介したように、フィッシングメールが毎日山ほど届きます。せっかくなので訪問してみました。 フィッシングサイトに嵌ってみました 最近のブラウザはデフォルト設定で注意喚起してくれます。 Chromeの場合 Firefoxの場合 Firefoxのほうがキッパリと言い切っていてかっこいいですね。 どのブラウザも、うっかり誤クリックで進んでしまわないように「無視して進む」というボタンが無いインターフェイスになってますが、頑張って先に進んでみました。 仮想PC・ブラウザをプライベートモード・LAN切り離し・IPアドレス変更等を行ったうえでの検証です。アクセスするだけで様々な情報を抜かれる恐れがありますので、安易に先に進むようなことはしないようにしてください。 APPLEっぽいサイトが表示されました。 一見APPLE公式のように見えますが、中央の入力フォーム以外はリンクすらされていない張りぼてです。 ですが疑いの目を持って見ない限り、偽サイトだということに気づかないと思います。 フィッシングサイトの見抜き方 騙されないためにはアドレスバーに表示されているURLをよく見てください。まずこの習慣をつけましょう。 見るのは最初に現れるスラッシュ「/」よりも左側です。それよりも後(右側)は一切気にしないで大丈夫です。 http://cert-protection-account-appleid-apple.com ブラウザによっては cert-protection-account-appleid-apple.com とhttp://(またはhttps://)が省略されて表示されます。 以下のような場合にはさらに注意が必要です。 apple.example.com/rmd_nid_vcss… google.example.com/rmd_nid_vcss… ドメイン名「example.com」の前にドット「.」が入っている場合、それより左側はドメインの保有者が自由に好きな文字を設定できるサブドメインと呼ばれます。 一番最初に知っている名前が入っているからといって絶対に信用してはいけません。 itunes.apple.com これはitunesがサブドメインですが、その右側を見るとドメイン名がapple. […]

- Webの文字サイズはvwでシルバーファーストに

Webコンテンツをシルバーファーストで Web制作において「パソコンで表示する文字サイズはvwを使ってmax-widthは1920pxまで対応するべき」という話。 最近は年配の方でも自宅でネットを楽しんでいますが、小さい文字が読みにくいためブラウザを最大化にしている姿をよく見かけます。 残念なことに、有名どころを含めてほぼすべてのサイトで文字は大きくならずに、左右の空白が増えるのみ。 「Ctrlを押しながらマウスホイールで拡大」すれば大抵のブラウザでは拡大されますが、そんな技を使っている一般高齢者を見たことがありません。 パソコンのディスプレイサイズは昔と比べて大きくなりましたが、それと共にディスプレイの高精細化も進んできたため、「目が悪くなってきたから大きなディスプレイを買うかのう」は期待を裏切られる結果となってしまいます。 一般的にWeb制作の現場では、幅1920px以上で見る人向けに作ってしまうと、小さいディスプレイ(解像度の低い)を使っている人や、ブラウザを最大化しないで使用している人には表示がはみでてしまうため、幅1000~1200pxで見た時に最適になるように制作されています。 少し前まではタブレットやスマホはこれよりも画素数が少ないものが多かったため、レスポンシブデザインという表示サイズによって可変のデザインが主流になりました。 しかし可変とは言っても通常はモバイル対応がメインです。画素数の大きい端末での全画面表示は基本的にあまり考慮されず、大きすぎる端末から見た場合にデザインが崩れるのを嫌がり、上述のように幅1000~1200pxを超えた場合は、それ以上には広がらずに左右の余白だけが広がるというのが現状です。 高齢化時代のWebスタンダートに max-width は最低でも1920px、4Kが主流になることを考えると4000px程度までは欲しいです。 メニューやヘッダ・フッタ等以外のコンテンツ部分のフォントサイズは、vwで指定。 これでサイトを作ってみたところ閲覧が非常に楽でした。 椅子にふんぞり返ったままでも、ブラウザを最大化すれば楽に文字が読めます。 あいにく当サイトはまだ着手できていませんので下記サイトをご覧ください。 ブラウザを最大化もしくは幅を広げると、デザインが崩れない範囲で文字も大きくなります。 現在主流のディスプレイ解像度を考慮して […]

- 無観客で行われる小学校の運動会を複数カメラでライブ配信したい

無観客で開催されることになってしまった小学校の運動会。一所懸命な姿を家族に見てもらうために複数カメラを使ってライブ配信できないか、多くの制約の中で試行錯誤しています。

- 最近トレンドなフィッシングメールをピックアップ

JALがフィッシングメールで騙され3億8000万円を失ったというニュースは記憶に新しいところです。 プレスリリースを送信すると、連絡先メールアドレスが複数のWebサイトに載ったままになるわけですが、あえてそのアドレスを削除せずにスパムメール収集に使っています。(未読が数万件に達していますが放置しています) その中でうっかり開いてしまいそうな要注意メールタイトルを紹介します。 メールアプリの設定でHTMLメール表示にしている方は、本物と区別がつきにくいので特に注意してください。またHTML表示の場合、開くだけでもトラブルに巻き込まれるものも存在しますので、できれば表示設定でテキスト形式にしておくことをお勧めします。 件名:Apple IDアカウントの情報を完成してください。 差出人:Apple ID <apple_support@0-99.com> Appleをご利用いただきありがとうございます。お客様のApple ID情報の一部分は不足、あるいは正しくないです。お客様のアカウント情報を保護するために、検証する必要があります。 <http://retrying-cloud-id.com/>リカバリアカウント 私たちは24時間以内にあなたからの応答を受信しない場合、アカウントがロックされます。 今後ともよろしくお願い致します。 Apple サポートセンター <http://retrying-cloud-id.com/>Apple ID | <http://retrying-cloud-id.com/>サポート | <http://retrying-cloud-id.com/>プライバシーポリシー Copyright 2017 Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland. すべての権利を保有しております。 件名:警告!!パスワードの入力は数回間違いました。 差出人:Amazon Security <amazon_noreply@0-99.com> お客様はウェブサイトでAmazon IDにログインした時にパスワードの入力は数回間違いました。 日付と時間:2019年5月8 […]

- 【Google公認】reCAPTCHA v3のバッジ(ロゴ)をコピペで簡単に非表示

WordPressのContact Form 7に対応しているreCAPTCHAがv3になってから、バッジ(ロゴ)が邪魔な場所に表示されてしまうようになりました。 これはContact Form 7の問題ではなく、Googleが出力しています。 Googleにしてみれば謙虚に右下を選んだのかもしれませんが、右下は多くのサイトで「トップに戻る」アイコンが表示される大事な場所です。 (もっともGoogleがそれを知らないはずもないので、注目させたかったのでしょうか。) スタイルシートのposition: absolute; をJavaScriptで追加すれば好きな位置に移動できますが、親要素を変えられないのであまり実用的ではありません。 JavaScriptでgrecaptcha-badgeクラスをappendChildしてみたりしましたが、トークンの発行がうまくいかなくなったり不安定でしたので断念しました。 ネットで検索すると、海外でも多くの議論がされていました。 display: hidden; で非表示にしてしまうとスパム防止が効かなくなるそうです。 reCAPTCHA v3のバッジをGoogle公認の方法で非表示にする よく探せばGoogleのFAQにありました。 以下の表示をすればバッジを非表示にしても構わない This site is protected by reCAPTCHA and the Google <a href=”https://policies.google.com/privacy”>Privacy Policy</a> and <a href=”https://policies.google.com/terms”>Terms of Service</a> apply. コンタクトフォームを表示させるページごとに入れるのも面倒ですし、のちのち別のページにフォームを追加することになった時にはきっと忘れてしまっているので、コンタクトフォームの送信ボタン下に1行で書き込みました。 <p class=”recaptcha_policy”>This site is protected by reCAPTCHA and the Google<a href=”https://policie […]

- Let’s EncryptでSSL証明書の発行・更新・トラブル

Let’s Encryptから「証明書の期間があと20日で切れますよ」という英文メールが届きました。 cronで定期的にrenewをかけて自動更新しているのですが、何か設定がおかしいのかなと思い、複数のssl証明書を管理しているサーバにログインをしてみました。 原因が良くわからなかったので、該当ドメインを登録し直すために現在の更新情報ファイルを削除しました。 rm /usr/local/etc/letsencrypt/renewal/DOMAIN.conf 上記が正しいコマンドですが、深夜のせいか使い慣れないマウスのせいか、 rm /usr/local/etc/letsencrypt/renewal ん?ディレクトリだから消せないよと英文メッセージ。 confなのにディレクトリなのか。と深く考えもせずRオプション追加。 rm -R /usr/local/etc/letsencrypt/renewal ( ̄▽ ̄||| … Enter押して1秒後に気付きました。 renewalディレクトリごと消してしまった…。 全てのドメインのssl更新ファイルが消失しました。 Unix系のOSにはWindowsのようなゴミ箱はありません。 復旧ツールもあるみたいですが、稼働中サーバにいきなり入れてみるのも気が引けたので、潔くあきらめて手動で復旧させる事にしました。 私の環境では/usr/local/etc/letsencryptですが、/etc/letsencryptの場合も多いようですので、読み替えてください。 またcertbotコマンドはcertbot-autoになっているようですので、そのあたりも読み替えてください。 Let’s Encryptの登録をやり直す ドメインごとの情報ファイルを削除 以下を消します。 /usr/local/etc/letsencrypt/live/DOMAIN_DIR /usr/local/etc/letsencrypt/renewal/DOMAIN.conf /usr/local/etc/letsencrypt/archive/DOMAIN_DIR ここでも注意。 ※真似るな危険! ↓↓↓ rm -r /usr/local/etc/letsencrypt/archive DOMAIN_DIR として、今度はarchiveディレクトリまで消 […]

- 緊急でリニューアルが必須なWebサイト

Webサイトが「スマホに対応していない」「SSLに対応していない」「Flashなどの古い技術を使用している」に該当していたら至急リニューアルを検討してください。