Let’s Encryptから「証明書の期間があと20日で切れますよ」という英文メールが届きました。 cronで定期的にrenewをかけて自動更新しているのですが、何か設定がおかしいのかなと思い、複数のssl […]

SSL

常時SSL化(https)後に旧サイトのアクセスが減らない

- 2019.05.10

- by iisys

- 0

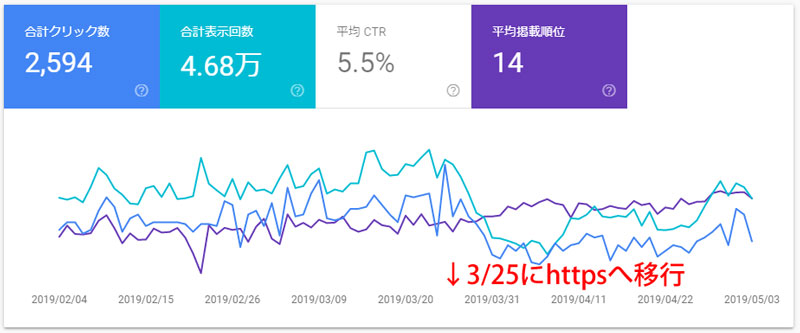

最近SSL化したサイトで旧サイト(http)へのアクセスが一向に減らないという現象が発生しました。 httpへのアクセスを301リダイレクトでhttpsへ遷移。 Google Search Consoleの […]

常時SSL証明書の更新エラー対処法

- 2018.02.22

- by iisys

- 0

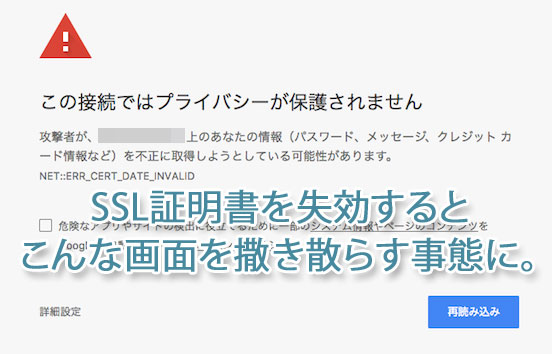

上記のような画像がでてビックリされる方も多いと思います。当サイトでも数日の間、表示されてしまっていました。 パスワード、メッセージ、クレジットカード情報などを不正に取得しようとしている可能性があります。 してません […]

記事検索

ICT実践記事

- WordPress用GMapを使わない地図表示プラグイン公開

HTML5・CSS3に対応しているLeafletという地図表示スクリプトがヌルヌルと動いていい感じです。 これを使ったLeaflet-MapというWordPress用のプラグインがあり、喜んで使ってみたのですが、場所を登録するのに少し手間がかかります。 一つのマップに一つのマーカーを表示するのに特化した、LatLng(経度緯度)を意識しないでもいいGUIタイプのプラグインWP Leaflet Mapperを作りましたので、良かったらお使いください。 地図タイルはOpenStreetMapまたは地理院地図に対応しています。 readmeに書き忘れてしまいましたが、マップ表示のショートコードは[lmap]で表示されます。(エルマップです。アイマップやイチマップではありません) WP Leaflet Mapperのダウンロード 必須leaflet-mapper.zip(WordPress用MAP登録プラグイン) Download WordPress公式サイト 当サイト ※WordPress公式サイトからのダウンロードをおすすめします。(名称を変更等、新しいバージョンになっています) Leaflet-Mapperのインストール方法 普通のプラグインと同じですが、まだWordPress.orgには登録されていませんので、zipアーカイブをダウンロード・解凍したものをFTP等でアップロードしてください。 【2019.05.01追記】令和初日にWordPress公式プラグインとして登録されました。その際leafletから始まる名前はNGということで、正式名称がwp-leaflet-mapperとなりました。 上記よりleaflet-mapper.zip(またはwp-leaflet-mapper.zip)をダウンロードする パソコンで解凍する /wp-content/pluginsディレクトリにleaflet-mapperフォルダをアップロードする WordPressの管理画面からプラグインを有効にする WP Leaflet Mapperの使い方 必要に応じて「設定」-「Leaflet-Mapper」から初期設定をする 各投稿ページ下段にマップが表示されているので、マウスをドラッグして位置を合わせ、ホイールでズーム倍率をいい感じにする ショートコード[lmap]をマップを表示した […]

- Photoshopなんていらない!フォトショップを見据えた無料ペイントソフト

習得したスキルがAdobe Photoshopでも生かせそうな無料ペイントツールを、実際に使った独自の感想です。【小学校のパソコン講座にも導入しました】

- 3分でメールサーバー環境(qmail+VPopMail+SMTP AUTH他)を構築【for FreeBSD】

全自動「3分」で実用的なバーチャルドメイン対応のメールサーバーを構築できるQMAIL2020を配布しています。cdb+tcpserver+qmail+SMTP AUTH+VPopMailと諸々のパッチ自動化 for FreeBSD

- フレッツ光を新規契約する人はプロバイダ申請に注意

フレッツ光用のプロバイダ申し込みは、気を付けないと二重に申し込みをしてしまい、2年間無駄な支払いが発生してしまう。特典も思っているものと違う場合が多い。

- PukiWikiをWordPressに移行する方法に困って半手動で実施

Windows XP関連のFAQを10年以上前にPukiWikiで公開していたのですが、最近は限られたアクセス数となっていたため、Webサイト全体を常時SSL化した際にバッサリと切り捨ててしまいました。 ですが、Google Search Consoleのクロールエラーが気になり、整備をした手順です。 プラグインで簡単にPukiWiki→WordPressにできないかと探しましたが、現行バージョンのWordPressで動作するものを見つけられませんでした。 コンテンツも100程度とそんなに多くなかったので、それぞれのページを手動で変換できればいいやと思い、PukiWiki記法をHTMLに変換してくれそうなツールを探したのですがこれも見つからず。 考えてみれば、PukiWikiの該当ページをプラウザで表示させてソースをコピーすれば良い訳なので普通は利用しないですよね。 ですが私の場合すでにPukiWiki環境が無く、そのためだけに環境を構築するのも非常に面倒でしたので…。 (WebサーバーをNginxに移行したのでさらに億劫になりました。Apache環境が手近にある方はPukiWikiを動かしたほうが早いかもしれません) PukiWiki記法をなんとかして別の表記に PukiWiki表記からMarkdown表記に変換してくれるサービスをなんとか見つけることができました。 非常に精度の良い素晴らしいツールで完璧に変換してくれます。 左側にPukiWiki記法のソースコードを貼りつければ、右側にMarkdown記法に変換されたものがリアルタイムで表示されます。 ここで一つ問題が発生。 Markdownには<dl> <dd> <dt>といったdlリストの記法が存在しません。 幸い上記の変換サービスでは行の先頭にdt ddと残してくれます。 これを使ってテキストエディタ(秀丸)で全置換を行いました。 検索:dt (.+)\ndd (.+)\n 置換:<dl><dt>\1</dt><dd>\2</dd></dl>\n ※正規表現です これでMarkdown記法+HTMLタグになりました。 MarkdownをHTMLに変換 MarkdownをHTMLに変換するサービス […]

- 緊急でリニューアルが必須なWebサイト

Webサイトが「スマホに対応していない」「SSLに対応していない」「Flashなどの古い技術を使用している」に該当していたら至急リニューアルを検討してください。

- 【Zoom代替ツール無料で公開中】オープンソースのJitsiは学校でも会社でも使える

Zoomに代わるオンライン会議ツールを無料で公開しています。 登録不要でブラウザからもすぐに利用できますので検証としてご活用ください。

- OCNのPOP・SMTPメール設定をBecky!にする方法

プロバイダから支給されているメールアドレスはほとんど使っていないのですが、OCNから【再度のご案内】【重要】と、えげつないメールが来ていたので目を通してみると、本当に重要な内容でした。 OCNではセキュリティ強化のため、 2019年10月1日以降順次、OCNメールをメールソフトでご利用いただく際、推奨設定以外では送受信(POP/SMTP)できないように変更いたします。 最近では受信メールにPOPを使う人は少ないのかもしれませんが、私はPOP派で、50以上のメールアカウント全てをPOPで設定しています。 自サーバにおいては何年か前にサブミッションポートの運用に切り替えましたが、OCNのメール設定は放置したままでした。 メールクライアントは以下のような理由からBecky!をいまだに使っています。 動作が軽快 複数アカウントの管理がしやすい データのインポート・エクスポート・バックアップが簡単で確実 過去にパソコンを入れ替えるたびにデータを引き継いできたため、受信箱には1999年のメールもいまだに残っています。 POPでの受信に加えてBecky!を使っている人となると限られてくるため、OCNの公式サイトはもとよりネット上を調べてもなかなか情報を得られませんでした。 2019年10月以降もBecky! Internet MailでOCNのメールをPOP・SMTPで送受信するポイントをまとめておきます。 この記事の対象となる方 OCNのメールをPOP・SMTPで使用されている方 メールクライアントにBecky!を使用されている方 OCNのPOP・SMTPメール設定をBecky!にする方法 OCN公式サイトによりますと、POP・SMTPの設定は以下のようにする必要があるそうです。 受信メールサーバー(POP3) pop.ocn.ne.jp と入力 ポート番号 995 と入力 SSL 使用する ユーザー名 メールアドレスをすべて入力 送信メールサーバー(SMTP) smtp.ocn.ne.jp と入力 ポート番号 465 と入力 SSL 使用する 認証 使用する ユーザー名 メールアドレスをすべて入力 Becky!「メールボックスの設定」を表示します 複数のメールアカウントを設定している場合には、該当のプロファイルを選択します。 Becky!基本設定の変更箇所 POP3サーバー […]

- ついき来たのか!?Windows 10 バージョン1803安定版。

2018-05 x64 ベース システム用 Windows 10 Version 1803 の累積更新プログラム (KB4100403) Windows Updateカタログ 飛びつこうと思ったんですが、先週のトラブルが嘘のように、サウンドドライバの更新をして以来とても安定していまして。(詳しくはこちらの記事の下のほうをご覧ください) 「魔の1週間よ再び」ってなりたくないしな~。 今回の更新ですが、Microsoft気合入れてきてますね。 ビルド17134.81(0.80も上がった~) 430MBってサービスパックレベルですね。 しかし、今回ばかりは人柱お願いします。 m(__)m まあ、週が明けたらやってみますね。 追記:その後KB4100403インストールして動作検証しました。

- Web開発や効率が良いブログ記事執筆の環境構築の参考に

Web開発やブログ記事の執筆で安定して使えるソフトウェアと画面配置を具体的に説明。効率を追求するプロならではの環境・レイアウトを参考に、今以上に使い勝手の良い環境構築にお役立てください。

- 自社・自宅サーバーをVPSに移行するための有力候補3サービス

ConoHa VPSがリニューアルされました。自社サーバーの移設先として使えそうなVPSサービスを実際に契約して試した結果を独自の視点から検証しました。

- 常時SSL証明書の更新エラー対処法

上記のような画像がでてビックリされる方も多いと思います。当サイトでも数日の間、表示されてしまっていました。 パスワード、メッセージ、クレジットカード情報などを不正に取得しようとしている可能性があります。 してません…。 中にはそういったサイトもあると思いますが、SSL証明書を失効してしまっているサイトが大多数です。 常時SSLへの対応 Googleらが推し進めている常時SSL化がかなり浸透してきました。 常時SSL化とは、Webサイト全体をHTTPS化する(暗号化する)ことを言います。 以前は個人情報を送信するフォームを設置したページだけに使われるのが一般的でしたがここ数年で急速に常時SSL化が推し進められ、ブラウザによっては、SSL化されていないページは警告表示されるようにまでなってきました。 SSL化が進んだ背景についての詳細はこちらのサイトに詳しく書いてあります。 IISYSでは2017年よりLet’s Encryptを使った常時SSL試験運用をして参りましたが、証明書更新時にいくつかの問題に遭遇しましたので、レポートしておきます。 【現象】一部のドメインで自動更新が効かず、証明書の期限切れを起こしてしまう。 Webサーバーによるリダイレクト設定 well-knownディレクトリのパーミッション設定 WordPress等CMSを動かしている場合のHTTPステータスコードの問題 上記のような環境下でSSL証明書の更新がうまくいかずに期限切れを起こしてしまい、該当ドメインのサイトを開こうとするとブラウザ警告がでて表示されないという事象がネット上でも多く見受けられました。 該当ドメインの本来のルートディレクトリでは無く、認証専用のディレクトリを用意しておく方法で、多くの運用方法に対応することができます。 /usr/local/www/letsencrypt バーチャルドメイン運用の場合、上記のようなディレクトリを作成しておき、それをwebrootに指定します。 # certbot certonly –webroot -w /usr/local/www/letsencrypt -d DOMAINNAME 証明書が無事に発行されたら、Webサーバーの設定をしておきます。 Nginxの設定例 webroot.conf location ^~ /.well-know […]

- Windows 10 April ネガティブクエリ100に全力レス

アクセス解析を見ていたら、ここ最近のWindows 10アップデートに関係する検索クエリが多く、さらにネガティブワードだらけで、改めて大きな問題なんだと認識しました。 復旧しようと何日も寝ずにがんばって再インストールから何からしてみたあげく、ハードを疑いだして何時間もかけてデバイス買いに行って取り付けてみたものの結局変わらず無駄な出費だけがかさみ(←それ私)と、パソコンが利用できないとどうしようもない方々や、スマホから情報収集したりと、人それぞれの重みを感じる検索クエリ達。 windows10 1803 不具合 一番人気。不具合てんこ盛りですもんね。 windows10 1803 chrome そもそもの始まりはChromeがフリーズするあたりからでした。 kb4103727 失敗 守護霊のおかげかもしれません!様子見ましょう。 kb4103727 不具合 はい。私はなんとか削除できました。 windows10 1803 不具合 ネットワーク 具合が悪くなるとあっちもこっちも辛くなりますよね。 windows10 kb4103727 シュールですね。 1803 windows10 不具合 そういえば「Windows」と「10」の間に半角スペースが入っているのを最近知りました。 1803 不具合 「デリーの戦い」に勝るとは。 intel ssd 1803 SSD買いに行ったお店で店員さんも言ってました。 kb4103721 ssd 登場しましたね、3721。 kb4103721 削除 私もしました~ kb4103727 インストールできない 幸せかも。 4103727 エラー 該当の郵便番号は無いようです。静岡県っぽいですけど。 kb4103727 再起動 1週間で再起動100回以上しました。SSDを誰よりも活用しているかも。 kb4134661 不具合 1709も戦ってますね! win10 kb4103727 昔「ホムペ」って言う人に違和感覚えていたのを思い出しました。 windows 10 1709 kb4103727 お手本のようなワード区切り。 windows 10 april 2018 update 不具合 Aprilとか1803とかRS4とか呼び名多すぎですよね。 windows 10 kb4103727 情報リテラシー高そうな方ですね。 windows […]

- Windows 10 バージョン1903(19H1)はいい感じ

Windows 10 May 2019 Update(バージョン 1903、19H1)がリリースされて1ヶ月程が経ちました。 Windowsの大型アップデートでは毎回トラブルに見舞われるのですが、今回は個人的には良いOSだと思っています。 Windows 10 April 2018(1803)の時には不具合が多く、ディスクドライブを疑いSSDを買い替えてしまいました。 今回は、数台の予備パソコンで試してみて特に不具合が無かったので、先日メインマシンも手動で導入しました。 以下はあくまでも個人的な感想です。 Windows Updateが軽くなった印象です。 全体的な動作がOSインストール直後のパソコンといった感じでキビキビしています。 Windows 10 1903(19H1)へのアップデート方法 Windows 10 May 2019 Update(バージョン 1903、19H1)は、まだ自動配信はされていないようです。 2019年6月上旬からWindows Updateの手動確認で更新ができるようになりましたが、Microsoft Windows 10のダウンロードからもダウンロードできます。 Windows 10 1903は不具合も多数ある模様 以下、Impress Watchさんの情報です。 調査中の問題 ディスプレイの明るさを調整できない “Dolby Atmos”ヘッドフォンおよびホームシアターでオーディオが機能しない ユーザープロファイルディレクトリに表示されるフォルダーとドキュメントが重複する 緩和策のある問題 外付けUSBデバイスまたはメモリカードを接続してアップデートしようとするとエラーが発生する Bluetoothデバイスを検出もしくは接続できない 夜間モードが適用されない 「Intel Display Audio」がバッテリーを過剰に消費する 「カメラ」アプリが起動できない Wi-Fi接続が断続的に失われる AMD RAIDドライバーの非互換性問題 D3Dアプリケーションおよびゲームが回転ディスプレイで全画面モードに入らない 古いバージョンの「BattlEye」アンチチートソフトとの非互換性問題 Windows 10 1903の目玉「Sandbox」 目玉と言われているサンドボックスですが、以前Hyper-Vを試した際にホストの設定をあれこ […]

- Google reCAPTCHA v3をコピペで簡単に導入

PukiWikiのコメントスパム対策にGoogle reCAPTCHA v3を導入してみようと思ったのですが、検索してもWordPress前提の記事ばかりでしたので、具体的なソースコードを公開しておきます。 プラグインをわざわざ導入しないでもPHPで書かれたシステムであれば流用できます。 WordPress上のContact Form 7に表示される「reCAPTCHA v3バッジを非表示にする方法」は下記の別記事をご覧ください。 https://www.ii-sys.jp/notes/1511 Google reCAPTCHAにサイトを登録する まずGoogle reCAPTCHAでドメインを追加してreCAPTCHAのキーを2種類(サイトキーとシークレットキー)取得しておきます。 送信フォームを修整する 【1】フォームを表示する部分にJavaScriptを追加 インプットフォームが設置してあるページに以下を加えます。 挿入する場所は<head>と</head>の間が一般的ですが、ページ表示速度を考えると</body>直前が良い等いろいろありますが、そのあたりは今回触れません。 私の場合は、<form>と</form>の間に挿入しました。 手書きのHTMLならまだしも、最近はほとんどのコンテンツがPHPによる出力になっていますので、ヘッダ出力部分に追記するだけですと他の全てのページにまで挿入されてしまい、表示速度に悪影響を与えてしまいます。ですのでヘッダ出力部分に「インプットフォームがある場合にのみ挿入」という振り分け処理を入れる必要があるのですが、将来的にインプットフォームの表示ページ名等に変更があった際に、ヘッダ部分の書き換えを覚えている自信もないので、<form>~</form>にまとめたという次第です。 <script src=”https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=ここにサイトキーを入れる”></script> <script> grecaptcha.ready(function() { grecaptcha.execute(‘ここにサイトキーを入れる’, {action […]